Mondo Nómada

Artículo de

Manuel M. Vela

Doctor en Bellas Artes por la Universidad de Granada. Como artista ha sido premiado en prestigiosos concursos nacionales: Premio Caja Castilla La Mancha, Fundación FOCUS, Rafael Zabaleta, etc. Su obra está representada en colecciones privadas y públicas como el Museo del Grabado Español Contemporáneo, Diputación de Jaén, Calcografía Nacional, Universidad de Granada, etc.

En 2017 publicó La Alhambra con regla y compás. El trazado paso a paso de alicatados y yeserías (Patronato de la Alhambra y Generalife / Editorial Almizate) con versiones en español, inglés y francés, y 24 Patrones para dibujar la Alhambra (Editorial Almizate) con versiones en español e inglés. En septiembre de 2019 se ha publicado su último libro El Real Alcázar de Sevilla con regla y compás (Editorial Almizate), también con versiones en español e inglés

GEOMETRÍA NÓMADA

Una de las cualidades de la decoración geométrica islámica es su permanente movimiento. Este se manifiesta en dos sentidos. Por un lado, en lo que se refiere a la estructura de las composiciones y, por otro, por su difusión en lugares a veces muy alejados entre sí.

Con respecto al primero, el carácter caleidoscópico en no pocas ocasiones de las composiciones, obliga al espectador a recorrerlas con una mirada que resulta difícil de fijar en un punto concreto. Los centros de atención diversos y la repetición de formas, con ritmos no siempre fáciles de descubrir, dotan a las manifestaciones artísticas islámicas de un dinamismo que contrasta con la aparente cualidad estática de los recursos plásticos que le dan forma. Líneas sin fin recorren los contornos de polígonos entrelazándose entre sí en laberintos visuales mientras que colores brillantes llenan los espacios internos. Nada es permanente, y si llegara a serlo aparece la luz para desmentirlo. En un espacio como la Sala de las Dos Hermanas de la Alhambra este fenómeno es más que notable. A la variada decoración geométrica de sus muros, que incluyen zócalos cerámicos y relieves en estuco, se suma la luz que penetra por las ventanas sobre las que flota la esplendida bóveda de mocárabes haciendo que nada sea permanente, que todo vaya cambiando según van pasando las horas del día.

Pero el movimiento se manifiesta también en el desplazamiento físico de los diseños geométricos entre unos y otros lugares y entre distintas épocas. Diseños o patrones cuya génesis está en oriente viajaron hasta el Magreb o Al-Andalus mientras que otros recorrieron el camino contrario.

No siempre se tiene la certeza del origen de todos ellos. A veces puede incluso que un mismo diseño se haya desarrollado en dos lugares distintos. Hay que tener en cuenta que partiendo de redes modulares, unas más simples y otras más complejas, existen muchas posibilidades de que dos tracistas, sin conocerse, pudieran llegar a una misma solución en lugares alejados. Pero también los artesanos viajaban y si no lo hacían ellos eran sus productos los que se desplazaban. Las factorías y talleres exportaban tejidos, cerámica, mobiliario, libros, etc. y de esta manera se difunden también muchos de los diseños que se ven materializados en los materiales más diversos.

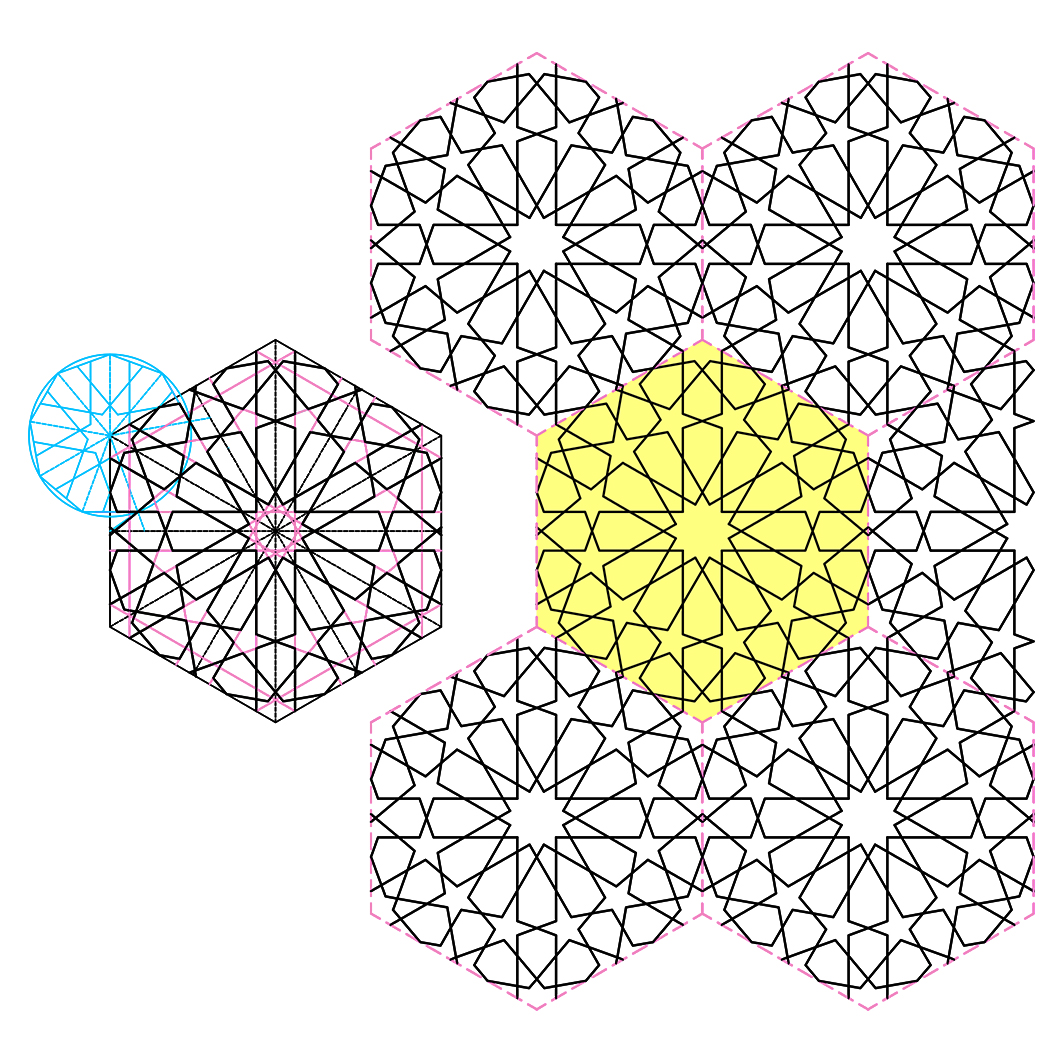

De entre los abundantes ejemplos de diseños viajeros que podemos encontrar en la Alhambra he seleccionado dos. Se trata de dos alicatados, uno de ellos en la citada Sala de las Dos Hermanas y el otro en el contiguo Mirador de Lindaraja. De ambos encontramos ejemplos en otros lugares más o menos cercanos, y ejecutados en diferentes materiales como cerámica, madera o yeso. Aunque la base geométrica es la misma, casi siempre aparecen pequeñas variantes entre unos y otros que enriquecen el diseño.

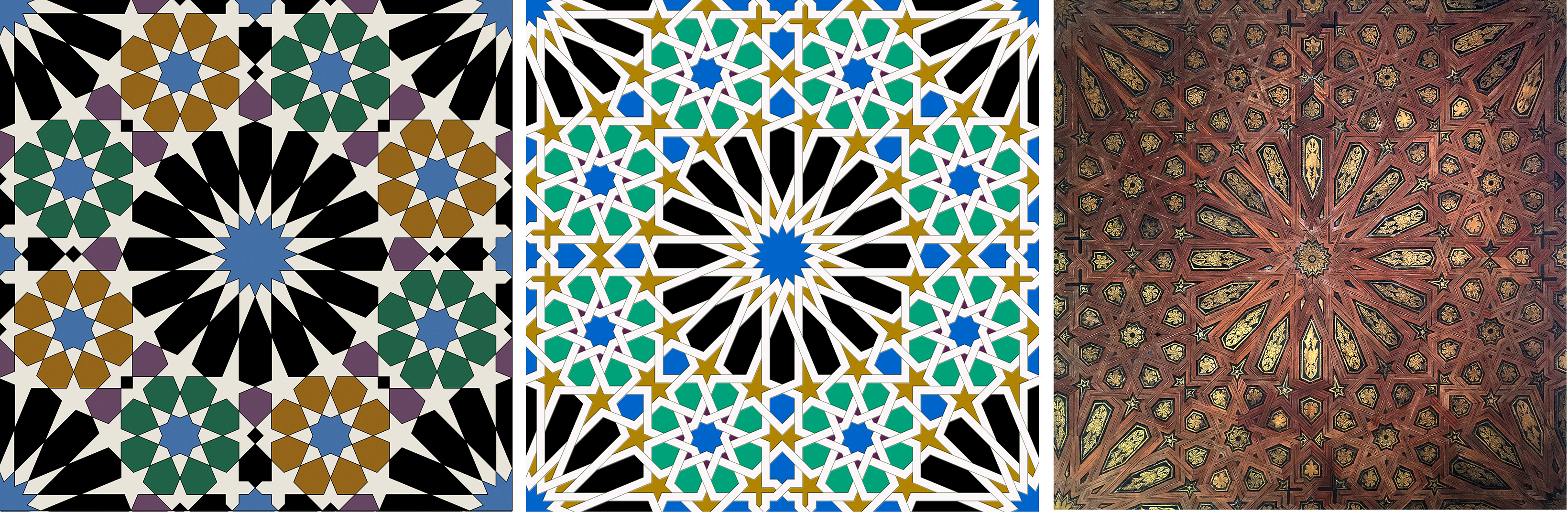

1 2 3

1 2 3

4 5

De los cinco ejemplos de la ilustración superior el primero pertenece a las jambas de los arcos que dan paso a las alcobas laterales de la Sala de las Dos Hermanas. En él se observa con claridad el esquema lineal de la composición en la que se basan los otros cuatro. Está constituido por ruedas de dieciséis brazos (zafates) rodeadas de otras de ocho que sirven de nexo o unión entre ellas. Mientras que en la primera las formas se yuxtaponen, compartiendo sus contornos, en las otras cuatro una cinta más o menos ancha sirve de separación. La génesis de este diseño pudo estar en la propia Alhambra y habría que datarla a mediados del siglo XIV. Aparece esta combinación de ruedas o rosetones de dieciséis y ocho en la traza básica de la techumbre ataujerada del Salón de Comares y, posteriormente, en los zócalos de la Sala de las Dos Hermanas (1), que forma parte del Palacio de los Leones construido por Muhammad V a finales del s. XIV, o en los zócalos del Mexuar (2), una zona de la Alhambra que ha sufrido muchas reformas y cuyos zócalos presentan una datación incierta. Algunos autores creen que proceden de la desaparecida Sala de las Helias, en la zona meridional del Palacio de Comares, desde donde fueron trasladados en el s. XVI aunque también hay constancia de la intervención de unos ceramistas sevillanos, los hermanos Polido, aunque no hay certeza de cual fue su aportación concreta. Las pequeñas diferencias en las proporciones de algunos de los motivos que se repiten en varios muros podrían ser indicios del origen nazarí o cristiano de algunas partes de estos zócalos.

Otra techumbre donde aparece este mismo motivo geométrico es la que cubre el zaguán del acceso al Patio de los Arrayanes (3). En esta la cinta se hace más ancha, pues se corresponde con los taujeles o listones que conforman el trazado. Los espacios internos aparecen decorados con dibujos renacentistas en pan de oro, lo que delata, al igual que el texto en caracteres góticos que recorre el arrocabe, una intervención de época de los Reyes Católicos.

En el norte de África, donde las influencias recíprocas entre meriníes y nazaríes fueron constantes aparece de nuevo este tema en construcciones como la Madrasa Bou Inania de Meknes, donde se encuentra en unas yeserías del mihrab (5). Algo más al sur, en Marrakech, las tumbas Saadíes (finales del s. XVI) lo incluyen entre los diseños de sus alicatados (4). Son similares a los del Mexuar de la Alhambra aunque presentan pequeñas variantes en algunos aliceres y, sobre todo, en la gama cromática.

El alicatado del Mexuar sirvió como modelo para el diseño de los zócalos del Moroccan Court, en el Metropolitan Museum de Nueva York, construido en 2011 por artesanos marroquíes. Es el centro del espacio destinado a la importante colección de arte islámico que alberga este museo. Recrea un patio de ambientación andalusí donde, junto al zócalo de inspiración alhambreña, cuatro columnas nazaríes originales (s. XIV) sustentan los arcos de yesería y los aleros de madera tallada.

En el vídeo nº 7 de mi canal de YouTube explico

paso a paso el trazado geométrico de este diseño:

www.youtube.com/c/conreglaycompas

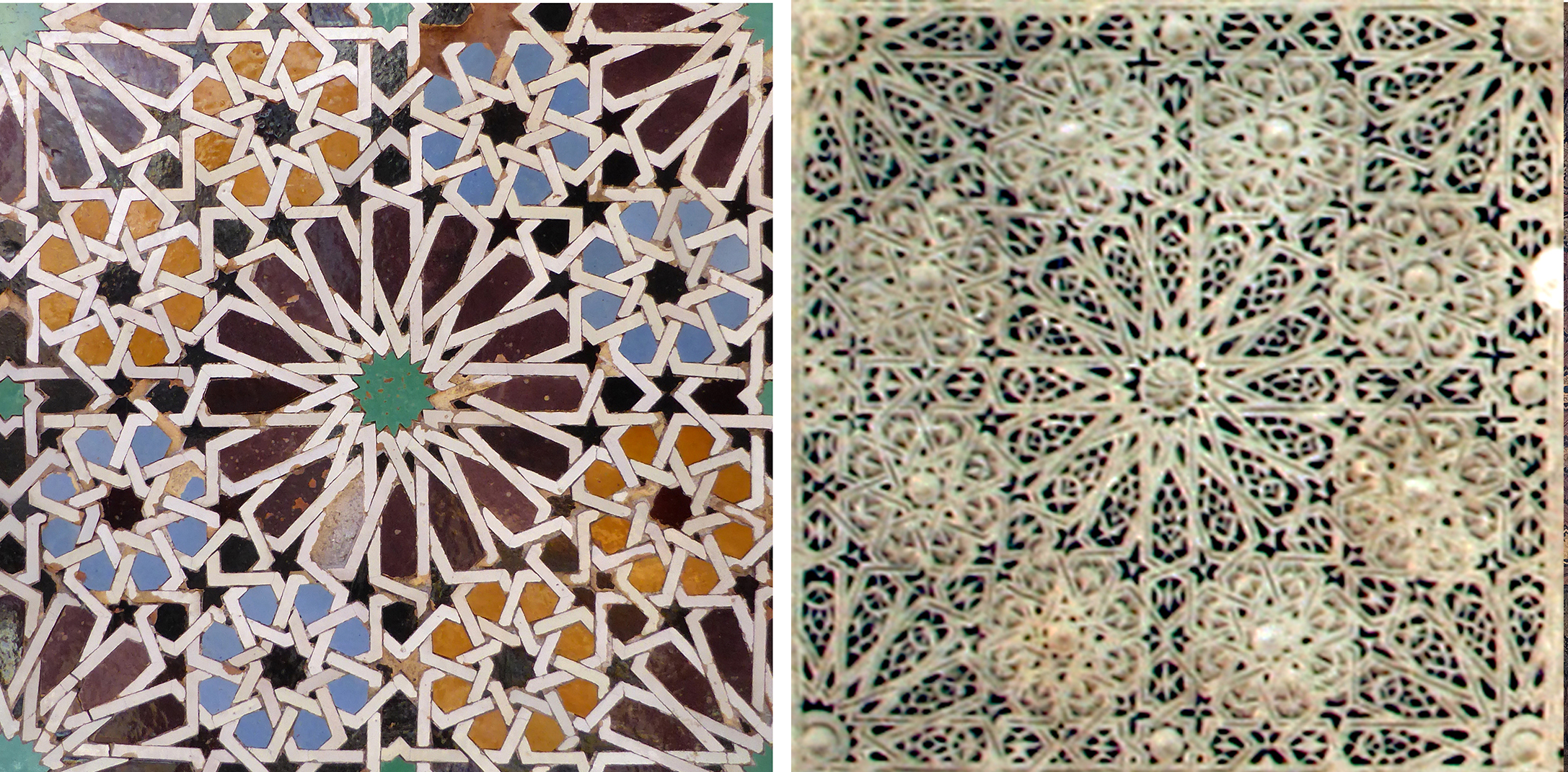

Otro diseño muy interesante que, como veremos más adelante, también llegó a cruzar el Atlántico, es el formado por ruedas de doce y nueve. Desde el punto de vista geométrico el trazado es interesante por dos razones. La primera es que no existe ningún procedimiento geométrico exacto para dividir la circunferencia en nueve partes iguales y, la segunda, que los ángulos del eneágono y el dodecágono no coinciden. Ambos retos son superados con maestría por el tracista nazarí. El primero, dividiendo la circunferencia, seguramente por tanteo, y, el segundo, adaptando las puntas de las ruedas de doce a los ángulos del eneágono.

El ejemplo donde se percibe con más claridad la estructura geométrica de esta composición lo encontramos en un alicatado del Mirador de Lindaraja. Las ruedas de doce presentan los zafates en color negro mientras que los de las ruedas de nueve son verdes o azules. También presenta el mismo motivo un fragmento de alicatado que se conserva en el Museo de la Alhambra. Procede del desaparecido palacio nazarí sobre el que se construyó el convento de San Francisco, actual Parador. Versiones en madera de las ruedas de doce y nueve se pueden encontrar en varios lugares de la Alhambra, entre ellos la techumbre abovedada del nicho central del Salón de Embajadores, donde se supone que se alojaba el trono del sultán, y también en algunos techos planos, también ataujerados, de la sala del Mexuar. En yeso aparece en celosías del Patio de los Arrayanes o en otras de la Sala de los Abencerrajes, junto al Patio de los Leones. Como ocurre con tantos otros diseños este también sale del territorio granadino para viajar a otros lugares. Uno de ellos es Córdoba y el otro, más lejano, Cuzco (Perú). En ambos casos se trata de puertas pertenecientes a conventos. En la ciudad andaluza forma parte de la decoración de la puerta de la iglesia del convento de Capuchinos, que fue construido en el siglo XVII. De esta misma época es el convento Cuzqueño de Santo Domingo, construido sobre el templo inca de Coricancha. El diseño presenta algunas diferencias con respecto a los granadinos, especialmente en las puntas de los zafates, lo que provoca cierta irregularidad en los candilejos (estrellas intermedias). El convento de Santo Domingo es un buen ejemplo de arquitectura colonial con aportaciones de distintos estilos importados desde la península, entre ellos el mudéjar representado en esta puerta.

Granada, Noviembre 2020